|

~ 与南京大学(Nanjing

University)博士生交流活动 2013 系列报导 ~

(时间:2013年10月8日至10月14日;地点:南京大学、扬州大学)

【之六】

撰文:光电所博士班学生涂定勲、尹煜峰

一早,大家怀着期待的心情,步行经过历史悠久的校园,来到南京大学的唐仲英楼,此楼是在2004年,唐仲英先生慷慨捐赠成立。它的创建以固体微结构物理和配位化学两个国家重点实验室为核心,实验室研究领域包括微电子、光电子、奈米和量子信息等领域的科学和技术。

|

|

|

图一、国家重点研究室及人工微结构与量子调控协同创新中心之标示。 |

首先我们来到了闵乃本院士及祝世宁院士等人所带领的微纳光子学的研究团队,此团队为人工微结构与量子调控协同创新中心的其中一个创新平台,提供给南京大学、中国科学技术大学、复旦大学、浙江大学、中科院合肥物质科学研究院以及其它研究单位。在后摩尔时代中,取得了不少重要突破。中心研究目标包括:(1)新型微结构材料中的量子调控技术。(2)微结构中电子、光子和准粒子运动的探索与调控。在多样化讯息传递的时代,欲使南大成为推动新一代量子通讯调变技术的创新力量,从而奠定材料和组件物理基础,最后乃能作为核心技术的重要发源地。

|

|

|

图二、(左) 介绍研究主题的蒋尚池同学。(右上) 磁性物质检测设备。(右下) 为BRUKER所产用来量测穿透率及反射率的FT-IR量测系统。 |

之后,我们来到了固体微结构物理国家重点实验室和X射线衍射与散射实验室,其近几年来在:(1)介电体超晶格、(2)奈米材料与团簇物理、(3)非平衡态物质聚积、(4)软凝聚态与生物物理、(5)高温超导与巨磁电阻研究、(6)计算凝聚态物理与材料设计,均有活跃的发展。国际著名刊物《Nature》[Vol. 389(1997)113] 曾评价固体微结构物理实验室是亚太地区“已经接近世界级水平”的研究机构之一。进到实验室内,映入眼帘的是各式各样的激光光源、超快振荡、放大系统,以及变温拉曼、XRD等材料分析系统,对于在同一个空间就能有如此充沛的研究能量,不得不令人惊艳。

在祝世宁院士团队的研究成果中,可以发现,除了致力于投入尖端的学术研究外,也可在实验室里见到其对于把实验成果商业化、产品化不遗余力,像是自行设计用来装载光路的可携式量测系统,以及小巧方便的温控系统等。在李世凤同学的带领下,我们看到了即将包装起来的倍频光源调控系统,在光学组件架设稳定后,还需要机械、电子电路设计等等才能实际投入商用,由此可见实验室对于学生要求严格、训练扎实。

而后透过万明杰同学的介绍,进入另外一间实验室参观其团队利用自组装的Polystyrene小球,透过灵活利用可变角度金属蒸镀技术制成的微结构,验证其surface plasma-polarization(SPP)效果,并和模拟结果相互印证。一般的研究人员容易偏重在实验或是模拟上,而在这里我们看到了用实验去验证理论的务实风格。

另一个令人印象非常深刻的,是魏冰妍同学所介绍,利用micro mirror投影芯片,配合一些光学组件组成的微影曝光系统。一般的微影曝光技术必须先制作玻璃光罩,才能进无尘室上光阻曝光显影,过程繁琐耗时。而利用此系统就简单多了,在计算机上画好的图案可以直接投影到样品上曝光,虽然有线宽上的限制,但已足以节省下大量的金钱时间,令人不得不佩服当初设计者的巧思和努力。

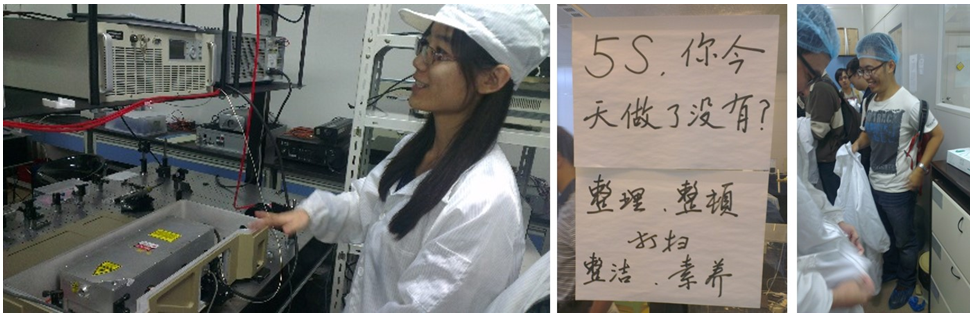

整体上我们观察到,实验室里的所有仪器都置于无尘室中,人员要进入都必须先穿上简便的无尘衣并通过air shower间,以避免粉尘污染。而整体实验室空间明亮、走道宽敞、环境整洁,大家都对于南大学生有如此的环境而有些许羡慕。而实验室也要求人员共同维护环境,在参观的时候就有碰到其中一个团队全员出动打扫,另外像是“5S,你今天做了没有?整理、整顿、打扫,整洁、素养”等贴在墙上的小标语,如此严谨的管理也令人佩服。

|

|

|

图三、(左) 李世凤同学向大家介绍其研究团队商品化的研究仪器架设、封装。(中) 5S小标语。(右) 光学量测实验室一隅,需穿戴无尘衣帽进入。 |

|

|

|

图四、(左) 魏冰妍同学展示其团队利用Digital Micro-mirror Device (DMD)以及液晶的微影成像系统。(右) 古色古香的南京大学校园。 |

最后,我们也为这些在南京大学的同学们感到高兴,能够在这样一个环境下完成自己的论文。这一趟参观时间虽短,却已让我们感受到南京大学作为一所百年名校的风范。除了硬件设施健全以外,研究风格务实,管理严谨,加上优秀的师生群积极向上,必定能够兴国兴邦,为国家产业乃至尖端科研做出贡献。

【之七】

撰文:光电所博士班学生刘家伟

带着紧张又兴奋的心情,我们台湾大学的博士生与教授们在所长的带领下启程前往本次交流活动的目的地—南京大学,因候补不到直航的机位,故我们需要在香港转机,转机时还不巧遇上了台风,延迟了一个多小时起飞,所以我们到达南京时已经快晚上九点了,再来要大约两个小时的车程才会抵达这次举行两岸博士生论坛的场地—扬州大学,还因为停车与路树阻碍转弯,游览车无法开进住宿区,而走了一小段路才抵达,幸好刚到住宿地点时,南大的金晓霞老师贴心地为我们准备了每人一份麦当劳的餐点,让有些饥饿的我们感到相当开心

。

第二天开始正式进行本次参访的重头戏—博士生论坛,一开始由双方举办这次活动的长官(他们称做领导)们开始致词,王振林副院长与祝世宁院士提到了许多有关这次活动开始的一些历史因缘,如何促成本次交流活动的原因,还有介绍大学的一些特色以及各实验室不同的研究领域方向等等,让我们参与的人对这次活动有了多一些的认识。祝世宁院士还报告了一个相当有趣而且也才刚发表的题目,在芯片上面实现广义相对论的研究,实验相当巧妙而且讲述的物理也很有趣,让我留下很深的印象,台大光电所林恭如所长则是报告了有关光电所各个不同领域的研究概况。我被安排在第一天下午报告,心情难免也有些紧张,基本上报告是由南大、台大交错进行的,可以感觉到南大的学生准备得相当用心,提问也相对踊跃,台大的同学们则比较专注在聆听或与旁人相互讨论,我觉得这是两边学生表现看得出有所差异的部分

。

午餐在扬州大学内的一间高级中式餐馆举行,有许多具扬州风味的当地料理,油纸伞装饰的天花板相当有特色,席间感觉到他们酒量都不错。

下午轮到我报告,报告完了之后心情轻松不少,也比较仔细地聆听大家的报告,发觉南大的学生报告比较专注在一些基本的物理特性,台湾的学生比较集中在实际做成组件的制程方面的研究与改善,可能他们主要是物理研究所,而我们是工程研究所吧!晚餐也是去一家做扬州当地菜色的餐馆吃饭,整体说来也是相当好,感谢他们如此热情的款待。吃完了饭就由扬州大学的学生当地陪带我们去逛了扬州当地著名的古迹街—东关街,之后还一直走到了京杭大运河在扬州的遗址才返回。

论坛的第三天一样是从早上八点就开始,一直到中午,为期一天半的论坛结束了,之后的行程主要都是到各地的景点进行文化参访。下午在扬州游览了风光明媚的瘦西湖、具有传统中国建筑风格的个园,以及参观了在扬州本地的星浪光电公司,也在公司的安排下到卢氏盐商宅举行了晚宴,晚宴上南大及公司代表们充分表现了地主的好客,席间敬酒劝酒不断,也同时颁发了本届的最佳人气以及最佳论文奖,在结束了丰盛的晚宴后,在金老师的陪同下去了据说是在扬州必定要去的足疗体验。

第三天早晨我们离开扬州前往苏州,接着再去杭州,最后回到南京大学。传说中的上有天堂,下有苏杭,感谢有三位南大的学生刘云龙、万明杰、魏冰妍和金晓霞老师陪同我们一同参访,这几天的文化参访行程让我们感觉到大陆的生活水平和硬件设施成长进步得非常快速,甚至有些已经超越台湾,而大陆学生的专注和好学更是值得台湾学生学习的,虽然一些文化和思想方面两岸有些差异,但这一辈的年轻人几乎相差无几了,期望未来两岸能有更多类似的交流机会

。

|